著名文学评论家汤吉夫曾经说过:“文学的骨架是苦难,苦难出文学。苦难是一种悲悯意识,对人类命运的终极关怀。”当下的文艺作品为何鲜有扛鼎巨作?汤吉夫认为,作家对当下的苦难内涵缺乏深度思考。我很同意这个观点。事实上,当代作家并不缺乏才情,而是缺乏应有的“悲悯意识”。“悲悯意识”是什么?我认为就是“审苦意识”。充肆着现代高度物质文明的市场经济时代是一个金钱、权力、技术、秩序等对人的精神的挤压和异化的时代。人们普遍浮躁、焦虑、恐惧、奔命……更为严重的是信仰危机。人的灵魂漂浮在空中,无有安妥的净地。作为意识形态范畴的绘画艺术,可以说,是文学的另一种语言。当下的中国画坛一如文坛似锦繁华,然而,缺乏大家、缺乏史诗巨制。艺术家多湮没在市场经济的浪潮中,迷失了自我、迷失了方向。正是在这种情势下,画家赵建成将目光投向遥远的青藏高原,犹如当年李伯安,毅然决然地告别都市的喧嚣、远离纸醉金迷的诱惑、冲破现代文明的堡垒,去寻觅失落的太阳。

近二十年来,西藏风情几乎成为中国画家的创作热线,画家们纷纷以不同的心态扑向那块神秘的土地,然而,大多数画家不过是匆匆过客。或拍几卷照片,或勾几张速写,呼吸一下清冷的空气便踏上归程。然后,制造出一批西藏组画。那些作品上的藏民们无不绽开阳光般的笑脸,傻呵呵的,如同凝固了的照片。他们往往不厌其细地描绘那饱经赤日风霜的脸庞,不厌其繁地刻画衣饰的质感。可是,作品的意境和精神出奇的贫乏与空洞,令观者索然无味,难怪有人讥之为“墙上的西藏”。

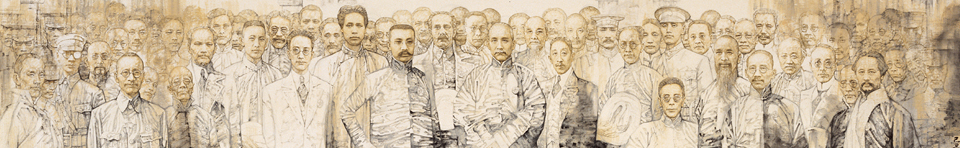

我一向认为,一个成熟的人物画家,首先应当是一个准文学家。不仅要具备文学家的素养,更重要的应具备文学家的“审苦意识”。因为,人物画的主题是人物,如果缺乏这种“审苦意识”,是不可能深切地揭示出人物的内心世界,那么,作品只是徒有形象。而内涵空乏的作品是感染不了自己的,更感染不了读者。徐悲鸿、蒋兆和以及周思聪等不仅是优秀的中国人物画大家,同时,他们与生俱来的审苦意识、悲悯情怀使他们的艺术思想和人格力量都显得伟岸俊拔。作为徐、蒋学派的第三代传人,赵建成理所当然地直承了徐悲鸿“为艺术而艺术、为社会而艺术”的艺术主张。而乃师王子武“画不出奇画到死,不负此生了此生”的殉道精神也深深地影响了他的艺术生涯,使他的艺术乃至心灵都烙上了宗教般的印记。他虔诚地对待艺术、严肃地对待创作、冷峻地对待生活。先贤的教诲、儒家的精神无疑使这位现实主义画家具有了非常的艺术使命感和社会责任感。几十年来,他一直以“主题性”的创作为己任,以“主题性”创作驰誉画坛,成为当代中青年人物画的领军人物。

无论中外,人物画自诞生以来,就肩负着“成教化、助人伦、正风俗、明道德”的宗教般的职责。因而,人物画种的特殊优势使它更倾向于社会性。而山水画、花鸟画则倾向于自然性。倾向于社会性的人物画理应发挥画种的特长,承载起社会教化的功能。所以,弘扬“主旋律”,标举“主题性”应当是人物画创作的旨归。赵建成始终坚持这个主旨,并身体力行地投入到创作中去。“主题性”创作曾是建国以来中国画创作的主流,尤其是六、七十年代的“革命人物画”。现在回顾那段历史,也许会讥之为“幼稚的政治口号”,但我们没有理由怀疑当时作者创作心态的虔诚与真情,而这一点恰恰是当下沉湎于功利主义浪潮中的画家所欠缺的。虔诚、崇高、信仰等己然风光不再。赵建成对此自有清醒的认识,他没有沉沦,更没有以玩世不恭的态度来游戏人生。他始终知止葆光,富有艺术家的真诚和良心。当然,他也没有重蹈“革命人物画”千篇一律的那种形式主义覆辙。他将“主题性”拉下了神坛,赋予“主题性”以更多的现实主义关怀。他是艺术精神的守望者,以赤子之心关注着当下生活状态,以审苦意识审视着社会与人性,敏锐地发掘生活的本色。罗曼•罗兰说:“苦难是生活的本色”,倘若对生活缺乏“审苦”的思索,那么就不可能透彻地揭示出生活的本色,自然也不可能创造出灵肉丰满的艺术形象。

徐悲鸿曾说:“凡美之所以感动人心者,决不能离乎人之意想,意深者动深人,意浅者动浅人”,布罗夫也说到:“思想内容的深度和质量,是创作艺术形象的主导力量,而且决定这个艺术形象是否有独特性”。巴尔扎克在《论艺术家》中更是强调:“思想是艺术的结晶”,赵建成对学生常说的一句话是:“画画,是画思想,不仅仅于画形象”。可以说,艺术家的终极价值是用他的思想深度去衡量的,而作品只是思想的迹化。思想是给予艺术家创作的灵感和生命的主旨,它直入艺术形式,渗透到每一个枝节,使之活跃而富有创造性。同时,惟有深远的思想才能密切联系时代的脉搏,从而对当下生活进行纵深地思索,反刍生活中的种种苦难与不幸。进而在精神上得到某种超越,将人们从社会羁绊中解脱出来。这是宗教的全部意义,更是艺术的终极意义,这也是蔡元培先生所谓“以美育代宗教”的思想指归吧。赵建成是一个艺术殉道者,更是一个执著的思想者。他将“主题性”创作定格在“审苦美学”的主页上,用悲悯拷打着灵魂、审视着人性。我一直思考这样一个问题,一个生活在最东部海岸都市中的赵建成为什么将艺术的支点架在最西部的青藏高原?是偶然?还是某种必然?我认为是必然的。因为,赵建成是一个追求崇高和完美的人。当下的画家,尤其身处都市中的画家,面对钢筋水泥,面对灯红酒绿,面对名位爵禄。画家的艺术精神乃至感知功能渐趋式微,致使创作态度几近游戏,而艺术语言则流于机械性的模仿和重复。至于崇高、虔诚、信仰己近没落,而所谓的创作只是在技术的层面上,为形式而形式,从而使作品流入平庸。显然,赵建成意识到了这种危机,他必须有所突破、有所作为。于是,走进高原,因为那片土地是纯洁的、天籁的,充满了某种原生态的气息。只有到那里,才能找回久违了的灵机和原性。赵建成凝视着虔诚的善男信女、静听着天籁的黄钟大吕,高山莽原的澡雪、钟鼓梵音的洗礼,使他的灵府得到觉醒,是他的艺术元根得到了复苏。潜藏在他心灵深处的悲悯意识和为艺术而艺术、为社会而艺术的殉道精神恰恰与宗教精神不期而遇。所以,他读懂了西藏。他坚信,惟有信仰是化解人世间一切悲苦的菩提;惟有崇高能达到人生的般若和生命的永恒。没有虔诚、没有信仰、没有崇高的人生是行尸走肉的人生。正因为有那么多的殉道者,人类才托起文明、进步与和平的太阳。走进高原、走进阳光,赵建成选择了西藏,因为那是安妥他灵魂的净土。而生活宗教化、宗教生活化的西藏也同时选择了他,毫不吝啬地为他提供艺术创作的原生之源和思想之源。

纵观赵建成《西部放歌》系列组画,显然,他没有停留在浅薄的“叙事性”层次上,也没有落入“只标妙境,未写苦心”的层面上。他努力采撷青藏人文的灵光,倾力营造作品的意境。因为意境是作品的灵魂,意境是能否充分而忠实地体现作者思想的中心所在。正如白居易《与元九书》里所言:“感人心者,莫先乎情,莫始于言,莫切于声,莫深于意”。为此,赵建成倾心尽力打造他的笔墨语言,他很清楚,没有高超的“言、声”是难以准确地表述作品所蕴含的意境的。他精心谋划他的创作意图,从构图到具体的细节都要作准确的安排,决不懈怠、绝无草率,一如他严谨的为人作风。他十分注重形式美感的铸造,他大量揉进了西方现代派的语言,从而将“以中国唐宋古典画派为体结合西方古典院体画派为用”的徐、蒋体系又向前推进一步。面对赵建成的作品,新颖而独特、具有时代风貌的形式美十分夺人。据闻,昔人观杨小楼演《艳阳楼》时,只要杨小楼掀帘亮相,便倾倒观众。戏评家说,杨小楼的亮相有“气吞河岳”之势。每每读赵建成的作品,我即有如斯之感受。可见,艺术形式是何等的重要! |