进入21世纪,艺术当代化似乎已经成为艺术家的憧憬与理想,只是这样的憧憬与传统艺术具有唯一价值追求的特点明显不同。此时,“艺术当代化”扮演了与“后现代主义”相似的角色,即它们在具有一致性反传统内涵之外是一对没有确定含义与标准的概念。对“当代艺术”概念的争议在批评家那里还在继续,但对艺术家而言,他们将直觉、感悟式的方式再次运用到对这样一个抽象概念的理解。他们认为,所谓“当代艺术”就是记录自己在当下的切身感受。毫无疑问,“当代艺术”的这种理解对成就一位当代艺术家就已经足够了。

在“当代艺术”的滚滚浪潮中,中国画的角色是最为尴尬的,深入艺术家群落内部,你能明显地感觉到他们“被革命”的状态。曾经承载着几千年文化传统的中国画符号已经成为了一种坚固的体系,对之的任何革命都在遭到违背传统的质疑。其实,这种质疑主要针对的是借鉴了西方绘画元素的中国画,而来自国画内部的变革还是受到推崇的,如齐白石、黄宾虹一类。

赵建成在国画革命中走的恰恰是中西融合的“徐蒋体系”一路。他以传统儒教及近代知识分子精神作为人物画创作的精神指向,同时在西方艺术中积极吸取可以利用的绘画元素与造型方法为之服务,这俨然在做着“中学为体、西学为用”的工作。在他的大型历史人物画创作中,不仅直观地呈现着赵建成概念中的精神领袖的“正大气象”,同时在这样的探索中,为人物画技法作了突破性的贡献,即他的“中国画第三体系:重彩厚画法”的创立。生活在当下的赵建成,时刻在调整着自己的状态,贴近时代,积极回应,并以中国人物画的方式将之浓缩到方寸笔端,作为历史的记忆。

关于“中国画现代化”问题

中国画苑:自19世纪末20世纪初,从技法到理念中国画受到西方艺术持续不断的冲击,“中国画现代化”更成为中国艺术难以回避的问题。您怎样看待这个问题?

赵建成:这个问题似乎应该分成两个问题来谈,“中国画”与“现代化”,他们之间既有关系,又无关系。艺术是人类精神物化的过程和结果,是人类表达思想、审美乃至生命状态的诸多方式的一种。实际上是人类对人与自然、人与社会、人与意义三个维度探求的高级精神思维活动。人类借助审美使其在精神层面得以对现实的超越与升华,并用创造视觉图像的方式给予记录,因此可以判断,艺术是现实的投影和胎痕,为其当下人的生命状态和生存现实(社会、政治、宗教)留下视觉的记忆。从这个意义上讲不存在所谓现代化、非现代化之虑,反之刻意的“现代化”会消解艺术的本真,必有虚伪之症。

而所谓“现代性”即是当下的特定时空段,是历史长河的无数个截面而已,能够承载“当下”的艺术必然是“现代”的。

中国画苑:您如何在自己的创作实践中实现这种“现代性”?

赵建成:既然“现代性”是一个时空概念,是历史进程的截面,一切都在当下,那就不存在一个实现“现代性”的问题。中国画实现“现代性”和油画实现“民族化”属于同一类思维模式和价值判断。西方似乎更注重艺术本体的发展,而绝少这种忧虑。从这一侧面折射出我们民族心理深层的自卑。

中国画苑:在现代性的背景下,诉求“传统文化价值”是否矛盾?您在作品中试图呈现的品格是什么?

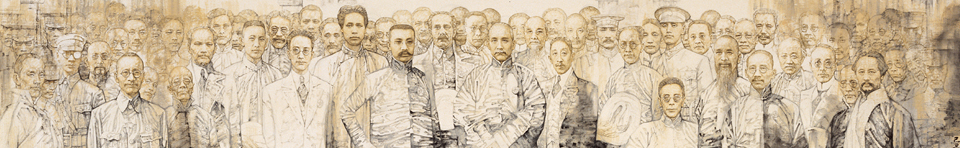

赵建成:这可能是您对我的《先贤录》系列肖像的解读。实质上20世纪20年代中国这批学贯中西的先贤大德,以他们的思想的光芒,照亮了黑暗的中国,那是一个伟大的思想启蒙时代,他们是民族的灵魂,是民族的脊梁,是中国现代文明的基石。他们站在中国历史前所未有的哲学视角对中国传统文化价值体系进行了剖析、梳理、反思、颠覆,第一次为中华民族的精神生存确定了灵魂高度和审美高度。他们引进西方先进思想的高度自觉,体现在从知识传统向精神传统的转换上,他们深邃博大的思想、穿越时空的变迁,至今仍是我们的精神坐标。法国建先贤祠,彰显大国崛起的灵魂,而我们中国现在仍在政治判断不明的迷雾中徘徊飘荡,不得定位。

我是怀着内疚、羞愧、渴望、敬畏的心理萌生了为先贤造像以启迪后人的创作欲望和计划的。他们是高山,令我们仰止;是历史,让我们敬畏。先贤录肖像系列的美学品格定位在“堂皇正大之气象,庙堂崇峻之风范”。

中国画苑:用中国画固有的特点指导自己当下的创作,那么,如何将这种继承转变成发展?

赵建成:所谓中国画固有之特点,包含三个方面:1.中国美学;2.绘画形式语言;3.材质特性。这三个方面在历史发展进程中,积淀成中国画完整的法则体系,可谓博大精深。

以个体生命之有限,面对浩瀚的历史传统,如何学习和掌握,其难度是显而易见的。科学的学习方法成为不二法门。

您的问题中关于如何用中国画固有的特点指导自己当下的创作,我应该这样回答您:中国画创作必须具备中国画的诸多因素和特性,才能界定为“中国画”。这是文化遗存基因的问题,中国画丰厚的传统正是历代画家不断创造积淀的结果。在学习研究过程中,我们真正的目标是掌握中国画的学理和规律,而不是“师其迹”。停止在传统图式的表层,更非无病呻吟,为创造而创造的嗜血的苍白,它是自我生命与时代的碰撞之后,对生命、生存的最直接的深刻抚摸,这里是带着生命温度的判断,一切创造无不如此。您所说的传承与发展亦自在其中。

中国画苑:您的创作在延续中国画传统图式的同时,还有写实性很强的风格特征,将传统中国画的“意象性”与西方绘画的“写实性”两种风格在同一画面中再现不冲突吗?

赵建成:我认为中国画界对“写实性”与“意象性”的判断,尚存在片面。在观摩研究了西方绘画原作之后得出结论,“写实性”、“意象性”不属于那个画种的专利,且不说法国印象派及后期印象派及之后的绘画,即使在欧洲古典绘画中“意象性亦是随处可见,他们用极具意味的“意象性”甚至抽象性的笔法、结构塑造出极具写实性的人物形象,这给了我很大启示,“先贤录”系列肖像画的笔墨结构即是这种研究的结果。这并非中西合璧而是窥到了人类图像表达时的共性——绘画性,莫奈晚年画的睡莲与齐白石有异曲同工之妙。大师层面的艺术诸多方面是共通的。

“写实性”在中外人物画的创作中是最主要的元素之一。我所研究的是如何由包蕴着中国文化精神与传统因子的抽象笔墨,结构出一种迥然于西方美学、绘画法则,但具有普世价值的人物画新的表现体系。我相信开放的、多元的文化语境将给我提供一片茁壮成长的沃土。

西方在学习东方绘画时,是一种发现新大陆的狂喜和激情,精神是向外辐射的。我们向西方绘画学习时,我们的心态是复杂的,向往、惧怕而纠结着,精神上向内筑起了万里长城,折射出民族心理最深层的自卑。

中国画苑:多维空间的这种融合会不会让人感觉牵强?

赵建成:多维空间是现代艺术再造第二自然的必然选择和创造,是任何其他艺术门类所无法替代的,中国古典山水画中常集高远、深远、平远于一体的空间结构意识,已具备多维的性质。现代艺术的空间结构与中国绘画传统的空间结构有着某种共通性,非现实空间的绘画空间结构,恰是未来中国画现代性最突出的标志。

中国画苑:什么时候开始使用画结构的素描?

赵建成:中国画人物画真正的大发展应该说是新中国成立以后的几十年,出自为政治服务、为反映现实生活服务的需求,50年代美院引进苏式的和西方的素描作为造型的基础训练手段,对中国画人物画的发展起了重要作用。尽管部分前辈先生坚决否定素描对中国画人物画发展的价值,但当代中国画人物画造型能力的总体性提高却是不争的事实,素描的功绩不可抹杀。

至于对素描的研究和认识问题,仁者见仁,智者见智,但素描是一个多分支的庞大体系,是一门大学问。西方绘画大师用简单的工具对人的物质性、社会性、精神性、人性的深度挖掘与揭示,深刻地震撼、净化、抚慰着人类的灵魂,这亦是不争的事实。

所以全因素素描也罢,结构素描也罢,观念也罢,都是人类视觉艺术的至大贡献,厚此薄彼没有意义,而真正的意义在于如何使用这一元素而产生更大的价值。

中国画苑:之前从事的敦煌壁画的临摹工作,对您日后创作的影响是什么?

赵建成:1976年国家经历十年浩劫,经济已濒临崩溃的边缘,人心思变,百废待兴,我结束了建设兵团的生活,分配在工艺美术厂,从事中国古典山水画、壁画的临摹仿制工作,为国家赚取外汇。四年的时间,我临摹了大量的古代作品,并赴敦煌、永乐宫临摹了一些壁画局部。孙国枫等先生深厚的功力和学养、清正的品格,对我的影响甚大,社会的大环境虽贫困但清新,没有诱惑。“知识无用”、“知识反动”的极左路线被鼓励学习并恢复了高考的开明政策所取代。破禁之后,社会求知欲是极强的。那个时代机遇有限,但个人奋斗目标、追求自我实现的愿望都是坚定而迫切的。

中国画苑:如何理解对传统中国水墨语言的继承与发展?

赵建成:我对传统的理解:它是一条大河,有源头,有流向,有目标,有激荡,有平湍,河道遥远而曲折从高山流向大海,是一个无法割断的生生不息的系统。

传统的轨迹是由各个时期大师的里程碑连结而成,高峰之间的低谷埋葬着无数为艺术殉道的无名画家,他们是大师忠实的追随者,从中我窥到了美术史悲剧性的另一面。美术史似乎只选择高高跃出地平线的佼佼者。所谓“跃出”的能力就是创造力。“独创性”是每一个被社会公认的画家的必备条件,否则淘汰是不可回避的宿命。从这个意义上讲,传统的本质就是创造。

在国家的重视支持下,当代中国画有着历史上从未有过的繁荣。从者甚众,各级画院林立,中国画家有着外国画家羡慕的创作条件。但现实清醒地告诉我们,中国不缺大画院,但缺大师。原因是文化有其自身发展的规律,是不能违的。每每寻访大师故居,简陋、窄小有限的空间,外虏内患,战火连绵,物质匮乏的社会环境,何以产生众多哲学、文学、绘画、戏剧的大师巨匠,成就了一个文人精神高扬的时代。最根本的问题就在于我们处在当下社会环境缺乏对自我灵魂的审视和拷问。

一个因素就是中国画传统的继承发展问题,中国画传统倚存于浩瀚、博大的中国文化背景里;孤立地研究中国画传统,必然会止于笔墨技法层面,而难以触及到中国画的本质。客观地讲,当代对中国画传统的研究最根本的困难,就在于中国传统文化断裂这一无法回避的事实。

历经“五四”新文化运动,中国政权更替,简化字的普及,知识分子的改造,反右运动,知青上山下乡,破四旧,“十年文化大革命”的浩劫。改革开放全球化经济之后,中国传统文化的断裂伴随着传统道德体系的消亡,其断裂是整体而彻底的。当代中国画家虽能吟古诗或谈经论道,这只是古代文化表象的模拟,对中国传统文化精神仍是巨大的盲区,虽有国学热但无本质的连续性。这种大的历史背景决定了在中国画传统的认识和继承发展上,都存在着巨大的局限性。

在当下多元文化并存的大背景下,中国画传统的继承与发展问题、中国画的当代性(现代性)问题,中国画能否成为现代人精神载体的问题,中国画由贵族性转化为平民性之后,有关其文化内涵、格调、品质如何定位的问题都已成为当代中国画发展不可绕过的门槛。

您提出的关于如何继承中国画的传统的问题,我想我只能在上述大的文化背景下,谈一点个人的治学思想和方法,首先必须认清个体生命的有限性,面对浩瀚深厚的传统这一事实,美术史是大师之环连接而成的,那么我们直接面对大师,理性地剥离大师个人风格的迷障,直接触及大师们共性的、共存的重叠部分,也许这样我们就能直透学理找到规律,找到标准和法则。

这种科学的研究方法可以收到事半功倍的效果。黄宾虹先生倾65年之功深究学理,探寻规律,而后才有了对传统中国画山水画这座巅峰的超越,成就了黄氏山水画之大格局,成为前无古人后无来者的一代大师巨匠。 |