中国画苑:在您早期作品,如《黄河系列》、《呐喊》、《传人》中,您进行了“中国画第三体系”的探索,请详细谈谈第三体系的情况。

赵建成:1987年我创作《黄河系列》、《呐喊》、《传人》等系列作品时,开始了对绘画语言的重塑与材质美的探索性研究。这种契机的产生完全是黄土高原给予我的特有的感受所致。于是我从水墨写意的飘逸空灵美和工笔淡彩的典雅装饰美之间看到一条通往深邃大美的路,即创建中国画的第三个体系“中国画重彩厚画法”。它的产生不是基于对传统水墨画和工笔画的否定,恰是受益于它们丰厚的营养,其厚重、华美、丰富的视觉效果、语言形式和材质特性,将与水墨写意、工笔淡彩互补使中国画的表现具有涵盖性意义而与西方绘画在现代舞台上并驾齐驱、等量齐观。

为此我在中央美术学院用了近三年的时间潜心研究西方绘画体系,但所不同的是我无意走前辈中西合璧的道路,但感谢前辈们留给我们的宝贵经验和教训。我的“遗传基因”使我的重心点明显的倾斜,因为我必须背靠着民族文化传统才能感到自我的坚实与自信。主要研究学习的课题有这几个方面:

(1)变换大角度审视中国画的历史与现实、传统与创造。

(2)从视觉造型艺术的基本规律与共性,关照中国画的造型与形式语言,不仅是看不足,更重要的是看不同。

(3)“视觉性”是东西方相互吸收的过滤地带,被吸收的因素经此过滤缓冲,使之具有吸收的合理性。中国画在“视觉性”的检测下显现出视觉效应纤弱不足的缺憾,这是极需要重视的。

(4)用西方色彩学的科学性关照民族绘画色彩的主观性、表现性、象征性、装饰性。

(5)深入研究“全因素”造型观的科学性、合理性、艺术性、写实的价值,形的精神传达价值、绘画形式的精神性。

参加第七届全国美展的作品《厚土》是初步探索的结果。绘画的形式基调是二维的平面构成,具有传统的装饰意味;局部是三维的立体构成,在平面中求起伏,在起伏中取平面,使其平面装饰风的传统形式具有生命力度与精神色彩。在具体人物形象的处理上,总体求写实,局部求抽象美与绘画感,强化形的影像的视觉性。画面的色彩基调是黄色,其具有象征性、表现性、主观性、装饰性。我用不同冷暖的黄色去编织画面,于单纯中求丰富,画面上弥漫着跃动着金属粉末般的光,人与大地融于黄色的温馨、朴厚、苍凉之中。

画中我试图融中国线的表现价值与西方线的造型价值于一体,强化碑文书法中的尖利厚重,漫漶古拙、断续有致的艺术趣味与残缺美感,使之有内蕴浓厚的中国意味。其技法我使用了多遍多层、泼墨泼彩、塑造烘染交替交叠的手法,既保留画中的灵性(空灵美),又注重笔触的厚薄干湿紧要处是用极饱和颜料来画,不加任何稀释,以强化材质美。其中我还合理地运用了西方古典绘画的技术因素。重彩厚画法无疑给作品带来了深厚的力度与高贵感。

“第三体系”所追求的艺术效果与审美标准,在《厚土》一画中还没有表达出来。《厚土》是幼稚的、浅薄的。它的价值在于我迈出了第一步,尽管步履蹒跚。鲁迅先生说:“用汉画之雄浑气概,加之敦煌之灿烂色泽,或能造就一新的式样。”其观点不能不说具有深邃的预见性。但“第三体系”的产生更是时代选择的必然。

中国画苑:结合您的作品,谈谈您是如何将对传统笔墨的理解融入个人的创作中?

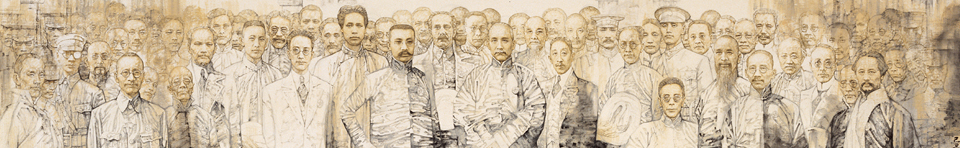

赵建成:先贤录系列肖像画共14幅,是我2007年至2010年期间的笔墨探索阶段的成果。因肖像画,肖似不仅于外貌,亦于内心,要求笔墨以抽象美和传统意味的笔墨服务于造型,其局部笔墨是传统的,整体笔墨结构是现代的,局部笔墨是抽象的,整体结构是具象的(写实的),打破了以线建立轮廓的绘画模式。

如果我们把水墨拿来直接作为表现素描的工具,这种笔墨只是墨韵,仅此而已,我觉得这还是不够的。那么,如何让水墨与当代人产生精神共鸣,如何让中国画与西方绘画放在一起的时候能并驾齐驱,等量齐观?

中国人物画是艺术中的一个领域,这个领域是有“法则”的,这个领域的法则与它要表达的对象与表达样式是一体的。我在这样的规则范围内要把它达到一种极致。我们现在需要把中国笔墨的抽象提升到一种理性的程度,中国笔墨的抽象因素与西方抽象画不一样,尽管从内在而言,它们是一致的,但中国笔墨的抽象因素又附着于一定的形象上,在某种程度上来说,这是更难表达的。当你要通过中国画表达一个人物的时候,要非常像他,包括他的神态、穿着都要非常相似,但是,又不能用明暗塑造的西方写实技法表现。这样,难度就很大。所以,我认为中国笔墨研究最大的突破点在于对“抽象元素”的发展问题。之前我们画棉衣的时候,我们需要借助素描的画法,那是一种无奈,不是中国画的最高境界,中国画的最高境界一定是将视觉图像转变为点、线、面的形式然后再加以组合。

“徐蒋体系”的延续及发展历程

中国画苑:随着西学思潮的不断深入发展,“国画改良”一直存在于中国画近代的发展历史中,在您的创作风格中能够看到“徐蒋体系”的延续性,您如何评价徐悲鸿在国画改良中的贡献?

赵建成:徐悲鸿先生作为新美术运动的倡导者,面对当时中国画陈陈相因发着霉味的腐朽现实,发出如此的感叹和批判:“依赖古人之惰性,致失去会心造物之本能,并致造化之奇,熟视无睹,变致冥顽不灵丧失感觉。”“因致一切艺事皆落后退化,不能把握现实,而徒空言气韵”。西学的涌入为中国文化、中国艺术形成了一个庞大的参照系,中国学界的有识之士对中国文化进行了深刻反思,为腐朽的政治和社会敲响了丧钟,成为中国民主革命最早的觉悟者、思想者和基石。悲鸿先生认为“艺术家既有求真精神,故当以阐发造化之美为天职”,并针对当时中国画的现状,倡导画家更应该“起而师法造化,寻求真理”,“以写生为一切造型艺术的基础,因而艺术作家如不在写生上立下坚强基础,必须成先天不足现象,而乞灵抄袭模仿乃势所必然”,悲鸿先生面对中国画生态的颓靡凋败之现状的深刻洞悉和忧虑……当时艺事之现状亦是国事民族之现状。

徐悲鸿先生肩负着诚挚的道义和使命,站在世界文化大格局的高度,以广阔的视野对中国画的未来发展之路指示了方向,将中国画由“过去式”转变为“进行式”,给衰微的中国画以新的生命力,其意义和贡献是划时代的。

中国画苑:您认为,王子武先生对“徐蒋体系”发展的贡献是什么?

赵建成:笔墨,王子武先生在笔墨结构的形态中,注入了书法的意蕴,使“徐蒋体系”的人物画创作在笔墨品质上有了新的发展和提升。最后,王子武在这方面对“徐蒋体系”向前迈了一步。他的这批画最早出现在七十年代末八十年代初。当时我非常喜欢子武先生的这批作品。

小结

中国画苑:如何理解您的艺术创作中的“品格”?

赵建成:“品格”、“品质”几乎是评鉴所有艺术共通的标准之一,中国文化、中国画对此尤甚,品格是有内在精神高度与外在之语言形式的高度统一的结果。

没有内在精神品质的作品,无从谈品格,粗笔恶墨或小笔小墨的纤巧柔弱的笔墨亦无法承载其内蕴。史诗般的雄浑和悲剧般的凝重都是我所仰慕的。我的创作品格定位应是:正大气象、庙堂风范。

中国画苑:请您对您个人的人物画艺术创作实践做个总结。

赵建成:如果要我为自己的中国人物画创作做个总结,我顿感茫然。因为我是一个跋涉者,我毫无旁顾坚定地走着,路途遥远而艰辛。“夸父追日”也许是我的宿命,静下心来把中国的历史长河走一遍,在创作一幅幅作品的过程中去思考,这非常孤独,但我会坚持。

中国画苑:可以说,在您的创作中体现了最为明显的中西绘画融合的因素,在当代这样一个庞大的语境下,您如何理解中西绘画的融合,在个人创作中又是如何具体实践?

赵建成:我数年来潜心研究西方绘画,但我无意走前辈中西合璧的道路,我感谢前辈留给我们的宝贵经验和教训,我的遗传基因使我的心坚定而明确。

因为我必须背靠着民族文化才能感到我的见识与自信。在中西文化大冲撞的时代,西方艺术体系为我们审视中国画的历史与现实、传统与创造提供了一个参照系。从视觉造型艺术的基本规律与共性,不仅是看不足,更是看不同。视觉性是东方艺术相互吸收的过滤地带,被吸收的因素经此过滤缓冲,使之具有吸收的合理性,用西方色彩学的科学性观照中国绘画色彩的主观性、表现性、象征性、寓意性、装饰性。深入研究“全因素”造型观的科学性、艺术性及写实价值、形的精神传达价值、绘画形式的精神性。法国画家借助日本浮世绘的平面结构的东方意蕴开创出后期印象派的一片新格局,与我们不同的是其毫无东西合璧的顾虑。

中国画借助他山之石开创一个全新的中国画新境界,亦未尝不可。长城抵御了外敌入侵,但同化能力却是中国文化的巨大包容力的体现。 |